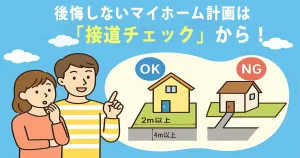

この土地、道路に2m以上接していますか?──接道義務とは

家づくりを考えはじめたとき、「どんな家を建てようかな」と夢を広げるのはとても楽しい時間です。

でも、その家が“建てられるかどうか”は、土地の条件によって決まってしまうのをご存じですか?

その中でもとくに重要なのが、「接道義務」と呼ばれる法律上のルールです。

建築基準法の原則:道路に2m以上接していないと建てられない

家を建てる土地は、原則として

幅員4m以上の“建築基準法上の道路”に、敷地が2m以上接していなければなりません。

これは建築基準法第43条に定められたルールで、「接道義務」または「接道要件」と呼ばれます。

万が一この条件を満たしていないと、住宅を建てる許可が下りない可能性があります。

「道路」とは?見た目だけでは判断できません

ここでいう「道路」は、単に車や人が通れる道のことではありません。

建築基準法で定められた“法の道路”である必要があります。

代表的なものは次の通りです。

| 区分 | 概要 |

|---|---|

| 公道 | 国・都道府県・市区町村が管理する一般道路 |

| 位置指定道路 | 私道であっても自治体から建築道路としての指定を受けたもの |

| 42条2項道路 | 古い市街地などで、道幅が4m未満でも再建築が認められている救済的な道路 (要セットバック) |

注意点: 見た目が道路でも、建築基準法上の道路に該当しないケースが多くあります。

不安なときは、市役所の建築指導課などで「接道の可否」を確認することが大切です。

接していればいい?距離と幅にも条件があります

- 接している長さが2m未満の場合 → 建築不可となることがあります。

- 道路幅が4m未満の場合 → セットバック(道路中心線から2m後退して建築)が必要です。

- 地域によっては条例で「接道長さ3m以上」など、より厳しい基準があることも。

所有権が私道でも大丈夫?

よくある誤解に、「この道は私道だから家が建てられないのでは?」という声があります。

実は、私道でも「建築基準法上の道路」であれば建築は可能です。

たとえば「位置指定道路」や「42条2項道路」などは、私道でも建築許可が下りることがあります。

ただし、将来の維持管理責任が所有者側に発生することもあるため、契約前に確認しておくことが安心につながります。

まとめ:土地を見るとき、まず「接道」を見る

どんなに理想的な土地でも、「接道義務を満たしていない」場合は家が建てられないこともあります。

土地選びでは「道があるか」だけでなく、“どんな道で、何メートル接しているか”をしっかり確認しましょう。

困ったときは、市役所・設計士・不動産の専門家に相談することが、後悔しない家づくりの第一歩です。

道路より高すぎる?低すぎる?──地形と高低差にも注意を

土地を選ぶとき、まずは「建築できるかどうか」が重要ですが、それだけで安心してはいけません。

その土地が“建てやすい地形かどうか”という視点も、とても大切です。

平坦な土地が理想的。でも現実はさまざま

- 道路より高い場所にある土地は、スロープや階段を設けなければならない場合があります。

→ 高齢者や子育て家庭では「日々の昇り降り」が負担になることも。 - 逆に、道路より低い土地では、雨水が流れ込みやすく、排水処理や盛土などの対策が必要になることがあります。

→ 地盤の補強や排水ポンプの設置で、思わぬ追加費用が発生することも。

地形の違いが工事費を大きく左右することも

地形による工事費の目安(相場を最新のデータから整理)

土地の高低差に関連して発生する代表的な工事と、その費用目安を以下に示します(実際は土地の状況や地域差で変動します)。※この相場はAIによる調査を元にしています。

| 工事項目 | 単価目安 | 内容・補足 |

|---|---|---|

| 擁壁・土留め工事 | 3〜10万円/㎡ | コンクリートやブロック式など、構造や地形により単価幅あり |

| 盛土/切土 | 1㎥あたり 6,500〜8,000円 | 傾斜地の整地には際立った費用がかかる。 |

| 地盤改良 | 1,800〜2,100円/㎡ | 表層改良として最低限必要な場合の目安 |

| 整地(地形調整含む) | 300〜800円/㎡ | 重機による地ならしで、狭小地も広い土地も対象 |

- 擁壁・土留め工事(崖や段差があると必要)

-

傾斜地では 3〜10万円/㎡の擁壁工事が必要になることも。

たとえば高さ1m×幅10mなら 30〜100万円の費用がかかる目安です - 盛土・切土(地面を平らにする工事)

-

1㎥あたり 約6,500〜8,000円が相場です。

傾斜が急な場合はさらに費用が膨らむケースもあります。 - 地盤改良・整地(住環境を整える基礎工事)

-

地盤改良には 1,800〜2,100円/㎡程度の費用が必要です。

重機による地ならしなど整地費用は 300〜800円/㎡が相場です。

傾斜地の場合、整地や擁壁の工事が必要になり、平坦な土地と比べて費用が大きくなりやすい傾向があります。

購入前に、土地の高低差や造成の必要性をよく確認しておくことが大切です。

現地を「見るだけ」で判断するのは危険

見た目はきれいな土地でも、下記のような落とし穴がある場合があります。

- 見えないところに古い擁壁があり、再施工が必要

- 造成されていても、地盤改良をしていない場合がある

- 隣地との段差が大きく、塀や土留めが必要

土地は“平ら”が安心。でも地形にも理由がある

「同じエリアで、ひとつだけ土地が安い…」そんなときは、地形や高低差に理由がある場合が多いです。

見た目の良し悪しだけで判断せず、設計士や工務店に相談して、工事費や暮らしやすさも含めて総合的に判断することが大切です。

地形によっては、見た目ではわからない費用リスクが潜んでいます。

たとえば、擁壁が必要な崖地なら 数十万円〜数百万円の追加工事が発生することもあります。

盛土・切土で平坦地を整えるにも 1㎥あたり7,000円前後のコストがかかります。

こうした工事費は、土地購入後に追加で必要になるため、価格が安い理由にもなることが多いです。

だからこそ、成功する土地選びには地形と工事費をセットで確認する視点が欠かせません。

インフラは本当に整っていますか?──見落としがちな“引き込み”の確認

気に入った土地が見つかっても、水道・下水・電気・ガスが使えるかどうかは、必ずチェックしておきたいポイントです。

なぜなら、インフラの整備状況によっては、あとから多額の引き込み工事費がかかることがあるからです。

上下水道の有無

- 古い住宅地や郊外の分譲地では、水道管は近くにあっても、その土地には引き込まれていない場合があります。

- 引き込みがなければ、自費で工事を行う必要があり、数十万円〜100万円以上かかることも。

- また、下水道ではなく浄化槽の地域もあり、設置や維持に手間と費用がかかる場合があります。

電気・ガスの供給ルート

- 電柱やガス管が前面道路にあっても、敷地内に引き込まれていない場合があります。

- 特に都市ガスでは、地域によっては供給エリア外のことも。→ プロパンガスしか使えないケースもあります。

- 工事はできても「自己負担」「時間がかかる」「敷地内配管が必要」など、想定外の負担が出ることがあります。

工事の可否は「道路」にも関係する

インフラの引き込み工事では、道路を掘削する許可が必要になることがあります。

このときに問題になるのが、「私道」の扱いです。

- 私道の場合、他の所有者の許可がなければ工事ができないことがあります。

- 「建築できる土地」だと思って買ったのに、引き込み工事ができず実質的に建てられなかったというトラブルも。

インフラは“ある”だけでなく“使えるか”が大切

上水道・下水道・電気・ガスは、日々の生活の土台です。

「あるかどうか」だけでなく、「実際に使える状態か」「引き込みが必要か」「費用はいくらか」まで調べておくと、安心して土地を選ぶことができます。

接道義務の落とし穴

ここまで見てきたように、建築可能な土地かどうかには、法的な条件と、現実的な使いやすさの両面が関係します。

そして中には、そもそも建てられない土地=接道義務を満たしていない敷地も存在します。

次の章では、接道義務(接道要件)を満たしていない敷地の具体例について、わかりやすく解説します。

接道義務を満たしていない敷地とは?──実際にある“建てられない土地”の例

ここまでご説明してきた「接道義務」ですが、実はこれを満たしていない土地も数多く存在します。

一見ふつうの住宅地に見えても、建築が許可されないケースがあるのです。

一例:細い通路の奥にある土地

次のようなケースは、特に都市部で多く見られます。

- 公道から奥まった場所にある土地に注意

-

一見すると十分な広さがあるように見える土地でも、接道義務を満たしていないケースがあります。

たとえば、細い通路の奥に建物を建てるタイプの土地で、「旗竿地(はたざおち)」や「路地状敷地(ろじじょうしきち)」と呼ばれる形状がこれにあたります。このような土地では、公道までの通路部分が建築基準法で定められた“道路”として認められているか?が大きなポイントになります。

単に人や車が通れるからといって、それが「道路」と見なされるわけではありません。

法的に“道路扱いされていない通路”しか接していない土地では、新たに建物を建てたり、建て替えたりすることができない可能性があります。見た目だけでは判断できないため、土地の購入を検討している段階で、必ず市区町村の建築課などに相談し、「この通路は道路として認められていますか?」と確認することをおすすめします。

- 旗竿地(はたざおち)

竿(通路)の先に旗(敷地)が付いているような形状の土地。 - 路地状敷地(ろじじょうしきち)

旗竿地とほぼ同義で、条例や法的資料で使われる表現。

- 建て替えできない土地の例

-

公道までの通路が「建築基準法上の道路」に該当しない。

+

敷地がその道路に2m以上接していない。

⇒ この場合、新しく家を建てることができません。

よくある悩み:古家付き物件や再建築不可の土地

- 都市部では、昔からの住宅街にこうした敷地が多く、

「再建築不可物件」として安価に売られていることがあります。 - 見た目は住めそうでも、解体後に新築が建てられないという重大なリスクがあります。

- 「古家を活かすしかない」「リフォームしかできない」など、選択肢が限られるケースも。

接道義務を満たす可能性があるパターンも

たとえば、通路部分が敷地の一部であって、

- 幅が2m以上ある(全区間にわたって)

- 通路の長さが一定範囲内におさまっている

- 通路が「建築基準法42条の道路」として認定されている(位置指定道路など)

このような場合は、接道義務を満たす可能性があります。

ただし、判定は非常に細かくなるため、不動産会社任せにせず、市区町村の建築課に直接確認することが大切です。

価格が安く見える土地ほど、要注意

相場より安い土地には、「建てられない理由」や「接道義務を満たしていない事情」が隠れている場合があります。

とくに都市部では、通路の幅や道路種別など、図面ではわからない法的リスクもあります。

買う前に必ず、“建築可能か?”という視点で接道状況を確認しましょう。

よくあるトラブル・被害の事例

接道要件を満たしておらず、家を建てられなかった/建て替えできなかった

- 【例】親から相続した古家付きの土地。老朽化のため取り壊して新築しようとしたところ、通路が建築基準法上の道路に該当せず、「建築確認が下りない」と判明。

-

→ 結果:家が建てられない「再建築不可物件」となり、土地の資産価値が大幅に下落。

不動産購入後にトラブルが発覚し、資金と時間を無駄にした

- 【例】細い通路の奥の土地を安く購入。住宅ローン審査が通ったが、設計段階で道路条件に合致しないと設計士に指摘され、ローンの見直し・キャンセルに。

-

→ 結果:土地購入後に建築不可とわかり、資金も計画も振り出しに戻る。

不動産業者の説明不足で、訴訟になったケースも

- 「建て替え可能と聞いて購入したのに、実際は道路に接しておらず確認申請が通らなかった」というケースでは、業者と買主の間で裁判になる事例も報告されています。

リスクとして実在する「再建築不可物件」

- 日本の都市部では既存不適格な土地が多数存在。

- とくに東京23区内や大阪市内の下町地域などでは、「再建築不可」「要確認」物件が普通に市場に出ています。

- 価格が相場より2~5割ほど安く設定されていても、将来的に売却や建て替えに大きな制約が出るため、「安くてラッキー」とは限らない。

接道義務を満たしているかどうかは、家づくりの出発点で確認すべき最重要ポイントの一つです

- 一見すると問題なさそうな土地でも、“見た目で判断できない”のが接道義務の難しさ。

- 専門家でも見落とす可能性があるため、行政への事前確認と建築士の同行確認が極めて有効です。

建築確認申請が通らない!?接道義務の盲点で悩む人たち

私は40年以上にわたり、建築士事務所の業務に携わってきました。

その中で何度も目にしてきたのが、「接道義務を満たしていなかったために建て替えができずに困ってしまった」という建築主の方々のケースです。

相続した土地に家を建てられない…

たとえば、親から土地と家を相続された方が、

- 「家が古くなったので、そろそろ新築に建て替えたい」

- 「でも接道義務を満たしていなかったことが判明し、建て替えができないと分かった」

このようなご相談を、これまでに何度もお聞きしました。

とても残念な気持ちになりますし、私たち建築士にとっても、建築確認申請が通らない状況は大きな悩みの種です。

接道義務が満たされていないと、建築確認は下りません

家を新築・建て替え・増築する場合には、建築確認申請書を行政や指定確認検査機関に提出して、審査を受ける必要があります。

しかし、接道義務が満たされていない場合、この申請は通らず、「確認済証」が公布されません。

つまり、「家を建てたくても建てられない」という事態になってしまうのです。

土地購入時は、必ず行政で「家が建てられる土地か」を確認

新たに土地を購入しようとしている方は、

その土地が建築可能かどうか、接道義務を満たしているかを、かならず事前に確認してください。

お住まいの地域の市役所・区役所の建築課や都市計画課などの窓口で、

「この土地に住宅を建てられますか?」と相談すれば、

多くの場合、道路台帳(色分けされた道路の地図)を見せてもらえるはずです。

ご自身の目で状況を確認することをおすすめします。

更地にしてしまう前に、構造の一部を残す選択肢も

万が一、すでに所有している土地が接道義務を満たしていないことがわかった場合、

その土地の建物を完全に解体してしまうと再建築ができなくなる可能性があります。

そのようなときは、

柱や梁などの構造体の一部を残して改修を行うという方法も、場合によっては選択肢になります。

不安を感じたら、信頼できる専門家に相談を

接道義務は、家を建てるための“見えないけれど最重要なルール”です。

少しでも不安を感じたら、信頼できる建築士や建築業者、不動産会社に相談することが第一歩です。

「知らなかった」で後悔しないために、土地の確認は慎重に、丁寧に行ってください。

当記事は、一級建築士 栗原健一氏が各所で発表してきた記事などをもとに同氏の許可を得て掲載しております。

筆者紹介

筆者:一級建築士 栗原健一

Web:一級建築士事務所 栗原健一建築事務所

建築関連職歴:

- 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

業務規程作成小委員会 副委員長 - 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

大臣指定建築士事務所管理講習会講師 - 公益社団法人日本建築士会連合会

工事監理強化対策検討特別委員会 委員 - 財団法人経済調査会「一級建築建築士製図試験参考書」執筆

1990年~1994年 - 月刊「建築知識」『RC造建物の工事監理』連載執筆

1995年~1997年

この記事のご感想やコメントはこちら