建築設計事務所専用のエクセルフォーム「アーキシート」シリーズの開発者であり、実績40年以上一級建築士として活動してきた栗原健一氏が「失敗しない家造り」と建築に関する役立つ情報を発信するコラムです。

建築よろず相談会の相談員としても参加してきた同氏が住宅トラブルの実情などを踏まえて建築主さまにお伝えしたいメッセージを掲載します。

家づくりは、理想の暮らしを形にする旅。

あなたらしい住まいを見つけるための第一歩として、“暮らし方”や“構造の選び方”、法的なポイントをやさしく丁寧に解説します。

家づくりを考え始めたときに、まず立ち止まってほしいこと

「いつかは自分の家を持ちたい」と思っている方は、きっと多いことでしょう。

最近はライフスタイルも多様になってきましたが、それでも「マイホームを持つ」という夢は、今も多くの人の心にあるはずです。

実際にその夢が現実になりそうなとき、たとえば「リビングは広くしたいな」とか「和室は欲しいな」といった具体的なイメージが膨らんでくると思います。

でも、そうした間取りや設備のことを考え始める前に、ぜひ一度立ち止まって、自分や家族にとって「家」とはどういう存在なのか?を考えてみてください。

「そんなの当たり前でしょ、家は住む場所だよ」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

でも、建築の設計に関わっている立場からお伝えしたいのは——

“その考えこそが、家づくりの出発点になる”ということです。

あなたにとって「家」とは、ただの建物でしょうか? それとも、家族が集う場所、人生の舞台、それとも安心できる居場所?

こうした想いが、後に設計や間取りの選び方にも大きく影響してきます。

「家はシェルターである」――安心を守るために

建築の世界には、「住宅はまず“シェルター”である」という考え方があります。

これは、家が雨風だけでなく、地震や火災、空き巣など、さまざまな外的な脅威からあなたとご家族、そして大切な財産を守る場所であるべきだという考え方です。

私自身、建築を学ぶ学生時代にこの言葉に出会い、今でも設計に携わる上で常に意識している大切な原点です。

1995年の阪神・淡路大震災や、2011年の東日本大震災のように、自然災害は時として私たちの生活を大きく脅かします。だからこそ、家を建てるときには「耐震性」や「防火性」、「防犯性」などの安全性能をしっかりと確保することが、何よりも優先されるべきだと考えています。

とはいえ、家がただの“堅牢な箱”になってしまっては、決して快適な暮らしとはいえません。

安全を守ることと同時に、「外とのつながり」や「開放感」も、暮らしやすさには欠かせない要素です。

たとえば、隣近所と心地よい関係を築けるような、明るく開かれた窓辺。あるいは、気持ちよく風が通り抜けるような間取り。こうした空間のあり方が、そこに住む人の心の豊かさにもつながっていくのです。

家づくりには、すべてを完璧に満たす魔法のような答えはありません。

だからこそ、「どこに重きを置くか」を、ご家族でじっくり話し合うことが大切です。

安心を最優先にするのか、自然との調和や人とのつながりを重視するのか。

ご自身の価値観に合った“住まいの基本性能”を、一緒に考えていきましょう。

家づくりの前に――「どんな暮らしがしたいか」を考えてみましょう

さまざまな暮らし方があります。

家づくりを始めるとき、多くの方はまず間取りやデザイン、構造などの“形”を考えがちです。

でも、その前にもうひとつ大切なことがあります。

それは、「どんな暮らしをしたいのか?」という想い=基本コンセプトをしっかり持つことです。

たとえば、「災害に強い、安全な家がいい」と考えているのか。

あるいは「自然と調和した、木の温もりを感じる空間で暮らしたい」のか。

このようなコンセプトが明確になると、それにふさわしい土地や建物の大きさ、構造の方向性も自然と見えてきます。

安全性を重視する場合の考え方

もし「シェルターのように家族を守ってくれる家」が理想であれば、鉄骨造や鉄筋コンクリート造といった、耐震性・耐火性に優れた構造が適しているかもしれません。

外観も装飾を抑えたシンプルな形状が、耐久性やコストの面でも有利です。

また、防犯の観点から外部には適度な閉鎖性を持たせつつ、中庭や中に向いた大きな窓で、光と風を取り込む工夫をすれば、暮らしの快適さもしっかり確保できます。

「和」の心に寄り添いたい場合は

一方、「和の趣を感じる家で、心豊かに過ごしたい」といった想いがある場合には、木造を選ぶのも素晴らしい選択肢です。

木の質感や香りは、どこか落ち着きと安心を与えてくれます。

もし広めの敷地があるなら、平屋建ての木造住宅という贅沢な住まい方も検討できますし、湿気や水による劣化が気になる場所には、部分的にコンクリート造を取り入れて耐久性を高めることも可能です。

「正解」はひとつではありません

このように、基本コンセプトによって家のあり方はさまざまに変わります。

「どんな構造にするか」や「どんな素材を使うか」は、あなたとご家族が大切にしたい価値観から導き出すものです。

まずは、「自分たちにとっての理想の暮らしとは何か?」をじっくりと考えてみてください。

それが、満足できる家づくりの第一歩になります。

家づくりには「法律のルール」も関わってきます

理想の暮らし方や家のコンセプトがはっきりしてきたら、いよいよ具体的な計画を進める段階になります。

ですがここで、もう一つ大切な要素があります。それが、「建築に関する法律やルール」です。

日本では、「建築基準法」や地域ごとの条例など、建物を建てる際に守らなければならない法的な制限がたくさんあります。

とくに都市部では、建てられる建物の大きさや形、高さ、敷地の使い方などが細かく決まっていることもあり、ご希望通りのプランにできないケースも少なくありません。

こうした制限に「なんだか窮屈だな」と感じるかもしれません。

でも、これらのルールにはすべて理由があります。たとえば——

- 地震に強い建物にするための安全基準

- 隣近所にしっかり光が届くようにする「日照権」の配慮

- 町の景観を守るためのルール

など、住む人みんなが安全・快適に暮らせるようにするためのものです。

理想・法律・予算——この3つのバランスが家づくりのカギ

理想の住まいをつくるためには、ご自身の思い(コンセプト)を軸にしながら、法律やルールを守り、さらに予算の範囲内で調整していくことが欠かせません。

このバランスをうまく取っていくには、信頼できる専門家の力がとても大切です。

設計事務所や建築業者の中には、法的な制限や設計の工夫について、わかりやすく丁寧に説明してくれるところもあります。

納得のいく家づくりを実現するためには、そうしたパートナーを見つけることも大切です。

ネットや口コミ、見学会などを通じて、自分たちの価値観に合った専門家に出会う努力も、家づくりの大事な一歩です。

まとめ:理想をかたちにする家づくりのために

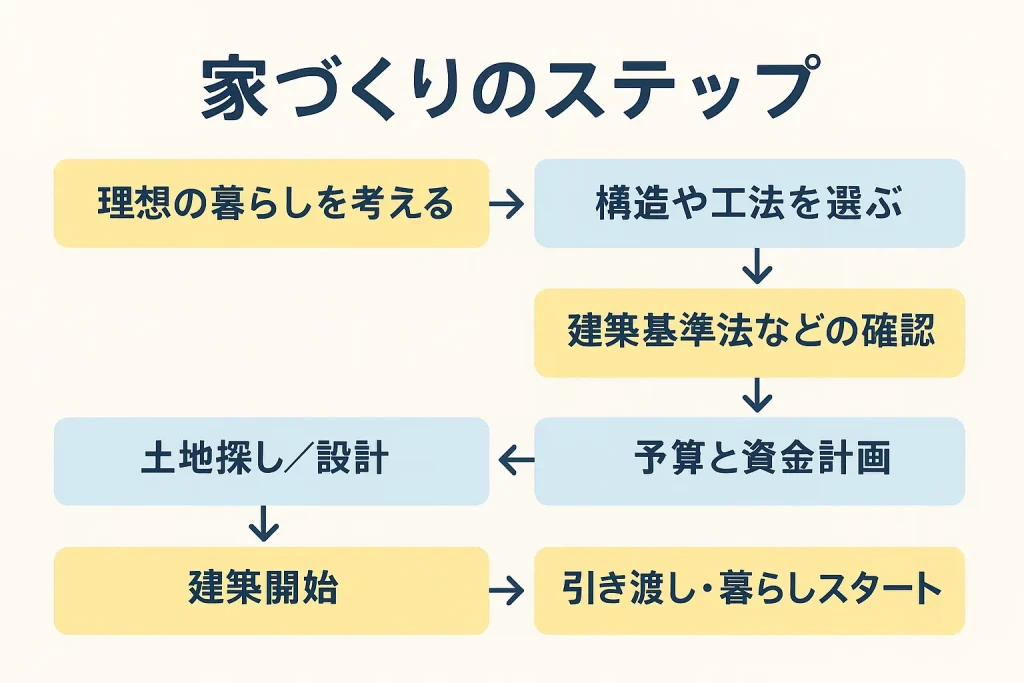

以下の図で家づくりの流れを再確認してみましょう。

家づくりは、人生の中でも大きなプロジェクトです。

「どんな暮らしがしたいか」を起点に、安全性、構造、法規制、デザイン…と一つひとつの選択を積み重ねて、あなたの理想をかたちにしていきましょう。

当記事は、一級建築士 栗原健一氏が各所で発表してきた記事などをもとに同氏の許可を得て掲載しております。

筆者紹介

筆者:一級建築士 栗原健一

Web:一級建築士事務所 栗原健一建築事務所

建築関連職歴:

- 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

業務規程作成小委員会 副委員長 - 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

大臣指定建築士事務所管理講習会講師 - 公益社団法人日本建築士会連合会

工事監理強化対策検討特別委員会 委員 - 財団法人経済調査会「一級建築建築士製図試験参考書」執筆

1990年~1994年 - 月刊「建築知識」『RC造建物の工事監理』連載執筆

1995年~1997年

この記事のご感想やコメントはこちら